| 虚阁网 > 郑振铎 > 中国文学研究 | 上页 下页 |

| 一 引言 |

|

|

|

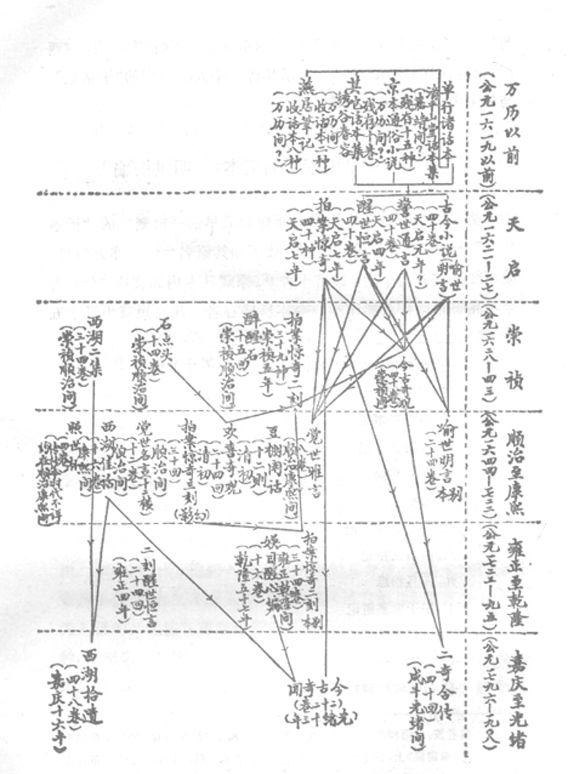

明清二代的平话集 一 引言 “话本”为中国短篇小说的重要体裁的一种,其与笔记体及“传奇”体的短篇故事的区别,在于:她是用国语或白话写成的,而笔记体及传奇体的短篇则俱系出之以文言。但这也不是他们严格的区别。用文言组成的作品亦有窜入“话本集”中的,象《清平山堂话本》中的《风月相思》。而“传奇”笔记,也有偶然使用白话之处。但他们究竟是一种例外。又,“话本”的结构,往往较“传奇”及笔记为复杂,为更富于近代的短篇小说的气息。不过,也有十分陈腐的布局,与最坏的叙述佳人才子之故事的“传奇”不相上下的。 话本的来历是很古远的,其盛行当在北宋末年以至南宋年间,而其起源当更在其前。据灌园耐得翁的《都城纪胜》,吴自收的《梦粱录》等书的纪载,南宋时代的说话人,有说小说,说讲史的几个大派别。而在“小说”一门中,又有:(甲)烟粉灵怪传奇,(乙)说公案,(丙)说铁骑儿等诸细目。这些说话人,各有其“话本”——大概便是他们说书的底本——象《西山一窟鬼》、《志诚张主管》等便是“烟粉灵怪传奇”一流,象《简帖和尚》、《错斩崔宁》等,便是“说公案”一流,独“说铁骑儿”之例,则不多见。当时说书先生们对于说讲史,大约便是讲说长篇的;对于说小说,大约便是每次或二次便可以说毕的短篇。因为话本是说书的底本,所以他们的口气便是针对着听众而讲说的第二身称,恳恳切切,有若面谈。这是其体裁中最特异的一点。 更有特异的一点,是:他们在开头叙述正文之前,往往先有一段“入话”以为引起正文之用。“入话”之种类甚多。有的先之以“闲话”或“诗词话”之类,象《碾玉观音》之闲论咏春之诗什。有的即以一诗或一词为“入话”,象《柳耆卿诗酒玩江楼》之以“谁家柔女胜姮娥,行速香阶体态多”一诗引起。有的以与正文相同的故事引起,以增“相互映照”的趣味,象《错斩崔宁》之以魏鹏举因与夫人戏言,而“撒漫了一个美官”的故事,而引起“一个官人,他只为酒后一时戏言,断送了堂堂七尺之躯,连累两三个人枉屈害了性命”的正文。有的更以与正文相反的故事作为“入话”,以为“烘托”或加重讲说的局势,象《刎颈鸳鸯会》之以“赵象知机识务,事脱虎口,免遭毒手,可谓善悔过者也”的一段故事,来引起“于今又有个不识窍的小二哥,也与个妇人私通,日日贪欢,朝朝迷恋,后惹出一场祸来。尸横刀下,命赴阴间”的一篇正文。 “入话”的为体,大概不外于上面的四种。但“入话”的作用,到底是如何的呢?她决不会是无谓的、无目的的摆放在正文之前的。其成因,一定是很有一种实际应用的目的在着的。我以为“入话”的作用,并不奥妙,其所以产生的理由很简单。原来,“话本”既是说书先生的“底本”,我们就说书先生的实际情形一观看,便知他不能不预备好那末一套或短或长的“入话”,以为“开场之用”。一来是,借此以迁延正文开讲的时间,免得后至的听众,从中途听起,摸不着头脑;再者,“入话”多用诗词,也许实际上便是用来“弹唱”,以静肃场面,怡悦听众的。这正和今日弹词家所用之“开篇”,剧场上所用的“开场锣鼓”,其作用没有二致的。 在话本的正文里更附插着不少的诗词。这些插入的诗词,似乎也不是没有什么作用的。象《快嘴李翠莲》之以韵文为主体而组织成一篇话本,那当然是少见的例子,不足引来为“插诗”的作用的说明。但由此也可见,话本,是尽有以“可唱”的韵文组织而成的可能。在《刎颈鸳鸯会》里,我们又见到“插词”的真正作用。“说话人”在开头便道:“未知此女几时得偶素愿,因成《商调醋葫芦》小合(据《清平山堂》。“合”似应作“令”为正。)十篇击(“击”应作“系”)于事后,少述斯女始末之情。奉劳歌伴,先听格律,后听芜词”云云。以后每遇插入《醋葫芦》小令之处,便说道:“奉劳歌伴,再和前声。”这是一个极重要的消息,可以使我们知道,当时“书场”的组织,是很复杂的。于主讲人或说书先生之外,还有所谓“歌伴”者,专以弹唱“插词”为事的。但“歌伴”云云,仅见于《刎颈鸳鸯会》,未见他证。更有可能的事,在场面较小的书场上,似乎说书先生他自己便更担负着“歌伴”的责任。当他敷演了一段话之后,意欲加重装点,并娱悦在场听众,便拿起乐器来,自己来弹唱一段插词。这种情形是很可以由我们在今日的说书、滩簧、弹词等演场上见到的情形想象出来的。最普通的“插词”的办法,是以“但见”或“怎见得”、“真个是”、“果谓是”之类的话,引起一段描状的诗词。象《杨温拦路虎传》(《清平山堂本》)中,有一段话是:“这大伯也不是平人。等到次日天晓。怎见得? 残灯半灭,海水初潮。窗外曙色才分,人间仪容可辨。正是一声鸡叫西江月,五更钟撞满天星。” 又有一段话是:“杨温随他行得二里来田地,见一所庄院。但见: 冷气侵人,寒风扑面。几手席屋,门前炉灶造馒头;无限作□,后厦常存刀共斧。清晨日出,油然死火荧荧;未到黄昏,古涧悲风悄悄。路僻何曾人客到,山深时听杀人声。” 这些,都是“插词”的好例。在《三国志演义》、《水浒传》诸“讲史”及长篇小说里,也插有不少此类的诗词,其作用大约都是相同的。但到了后来,“小说”与“讲史”的话本已不复是当场演说的实际的底本之时,这些“插词”却仍然被保留着,未为拟作者所舍弃。他们也许已完全不明白“插词”的实际上的应用之意,竟习焉不察的沿用了下去,为古代的“话本”留一道最鲜明的拟仿的痕迹。 最古的话本并不曾包含有什么特殊之目的。他们的作者们,只是以说故事的态度去写作的。他们并不劝孝,也不劝忠。他们只是要以有趣的动人的故事来娱悦听众。但到了后来,话本的写作却渐渐的变成有目的的了。当他们不复为当场的实际上的使用物时,当他们已被把握于文人学士的手中,而为他们所拟仿着时,话本便开始的成为文人学士们自己发泄牢骚不平或劝忠劝孝的工具了。这些后期的话本,充满了儒酸气,道学气,说教气,有时竟至不可耐。初期的活泼与鲜妍的描绘,殆已完全失之。这些后期的著作,最足代表的,便是李渔的《十二楼》及更后来的《娱目醒心编》。 最古的话本,只是敷演着各地的新闻,社会的故实,当代的风光,所以其描状与谈吐,都是新鲜的、逼真的,具着多量的时代的与地方的色彩与背景的。间或有叙及古代之事者,却极为少数。但到了后来,当代与当地的新闻,却已不屑为那些拟作话本的文人学士们取来作为“劝惩”之资的了。他们间亦有取材于哄传一时的新闻传说的,但为数究竟绝鲜,且其描绘的态度,也是很辽远而不亲切的。因了他们之喜以古代的古人之事为题材,所以内容便渐形枯涩无聊,叙述便渐趋隔膜而不真实。初期话本中的真朴自然的气氛,至此又全然的消失了。 总之,话本由实际上的应用,而变作了非应用的拟作,其命运本已日趋于下流。到了乾隆间,《娱目醒心编》的刊布,话本的制作遂正式告了结束,话本的作者也遂绝了踪影。 话本之流行,其初原是各自为篇的,有若今日流行各地之小唱本、小剧本,也有如元明间流行之南北剧本。万历间,熊龙峰刊行之《冯伯玉风月相思小说》、《孔淑芳双鱼扇坠传》、《苏长公章台柳传》、《张生彩鸾灯传》四种,也仍是各自单行的。钱曾《也是园书目》里,所记的宋人词话十二种: 灯花婆婆 风吹轿儿 冯玉梅团圆 种瓜张老 错斩崔宁 简帖和尚 紫罗盖头 山亭儿(“山”原作“小”非) 李焕生五阵雨 女报冤 西湖三塔 小金钱 也都是每种一册,各自为书的。这都可见,这些话本在当时原都是零星出版,零星印行的。这些薄帙的小说册子,其易于散失,是无可疑的事实;其不为学士大夫所注意,也是当然的事实。所以话本的“拟作”,为时似乎甚晚。直到了“话本集”盛行于世之时,文人学士方才瞿然的取了这种流行已久的体裁当作了新的拟仿的目的物。所以话本拟作的全盛时代,也便在“话本集”最流行的一个时代——即明清之交。 最早的话本集,即集合许多篇薄帙单行的话本而汇刻之者,据今所知,当为明代嘉靖中洪楩所编印的《清平山堂话本》。许多学者都以为《京本通俗小说》乃是今知的最早的一部话本集。发见且刊布这个重要的话本集的缪荃孙氏,以为她是“影元钞本”。刊布了《京本通俗小说》中未刊的一篇《金主亮荒淫》的叶德辉氏且以她为“影宋本”或“宋本”。那都是想当然的话,不足为据的。叶氏之言,更是有意的欺哄读者。(详见下文。)假如在宋元之时,而已有了象《京本通俗小说》那样伟大的话本集的刊布,那末,“话本”的拟作的运动,决不当迟至明末而始发生的了。且嘉靖本的《清平山堂话本》,其所收的内容是甚杂的,且有的不是“话本”而也被收入。又其话本,每篇各自起迄,并无编制,似为随得随刊之书。这明明是最原始的一个话本集子的式样。《京本通俗小说》则不然,彼已很整齐划一的分了卷数,且所收的话本,性质也极纯粹,似无可怀疑其为出于嘉靖以后之刊物。(更有其他理由,详下文。)至多只能说她是前乎“三言”的一部重要的话本集而已。 《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》的所谓“三言”的刊布,乃是中国文学史上一个重要的消息。这“三言”的编者是当时有名的才人冯梦龙氏,他素来是最看重民间的文艺巨著的。他曾因刊布一部民间情歌集的挂枝儿而得大名,“冯生挂枝曲”盛传海内,无人不知。“三言”的编刊,是在天启间之事。这“三言”,凡一百二十卷,包括“平话”一百二十本;几已囊括着古代的平话无遗。其中或尽有一部分是他自己或他友人的拟作,惜他不曾说明,现在已不可得而知了。因了冯氏的提倡,“三言”的刊布,于是海内文士,翕然响应,各从事于平话的拟作。平话集的出现,盛极一时。其中最有名者为凌濛初氏。(即即空观主人。)惟这些平话集却不是古今平话的“总集”,而是拟作者个人的“别集”。这些拟作者的平话集都将在下文讲到。 因了话本作者与话本集刊布的伙多,于是在明代之末,复有松禅老人,虑阅者之难周,乃在冯氏的“三言”及凌氏的《拍案惊奇》的二刻之中选取了四十篇,成为一部较为精要的选本《今古奇观》。这乃是一部流行最广最久的平话集。平话的一体,数百年来,尚不至为读者所忘怀者,盖独赖有此一选耳。 明末乱后,话本集的散佚为最甚。冯氏的“三言”,遂鲜为世所知。坊间射利之徒,每每得到残板,便妄题名目,另刊目录,别作一书出版。正如今日之坊贾,每以无关之书,题作二续三续的《今古奇观》以资号召。话本集之厄运,盖莫甚于彼时。此种“易淆观听”的“伪书”,至今尚有流传,象所谓别本《喻世明言》、别本《拍案惊奇二刻》,及《觉世雅言》等皆是。 其他《绣谷春容》、《燕居笔记》诸万历间出版的“闲书”中,亦并附有平话数篇。他们的收载平话,也可以使我们知道,平话在当时虽然未为学士大夫所注目,却已是很通行的一种小说的体裁,足令这些“闲书”的编者不能漏去了他们。现在把明清二代的话本集逐一的介绍在这里。 在未入本文之前,先列底下的一个明清平话集的系统表,凡是彼此嬗递有关的,皆以线形为表示。象《二奇合传》有二线形引至《今古奇观》与《拍案惊奇》之下端,便表示这书乃是由奇观与惊奇中选编而成的。其无线形的引递者,象《拍案惊奇》、《西湖二集》、《娱目醒心编》等,表示其皆为个人的拟作的“平话集”,与他书并无统系的关连者。  |

| 虚阁网(Xuges.com) |

| 上一页 回目录 回首页 下一页 |