| 虚阁网 > 瞿秋白 > 瞿秋白文集② | 上页 下页 |

| 国民革命之土耳其 |

|

|

|

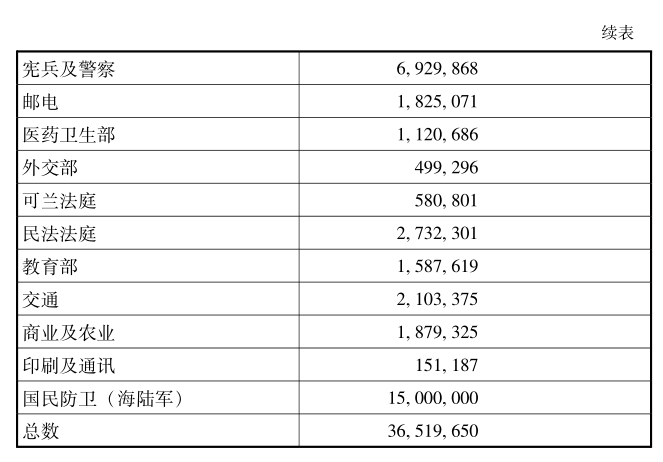

国民革命之土耳其(1)(一九二四年十月十日) 一、帝国主义与土耳其之资本主义发展 土耳其的革命党,大家都知道,最初是“少年土耳其”党[1]。虽然有人以为“少年土耳其”不成其为政党,然而他在土耳其革命史上,社会与政治两方面,都占有很重要的位置。当“少年土耳其”派是政党,本来是不对的。“少年土耳其”派自己竭力避免“党”字,仿佛中国人“朋而不党”的成见,唯恐人家说他们有党见。组织上他们是一个秘密结社,与中国同盟会同样带着“江湖性质”,——最初叫做“统一进步会”(Ittihad ve Teraky)。一九〇八年土耳其革命前,“少年土耳其”派并没有党纲;革命之后几个月方才定出党纲来,其中的模糊矛盾,简直比机会主义最盛的法国资产阶级政党还厉害得多。原来的立宪主义变成了拥护《可兰法典》;原来的民族平等主义,变成了屠杀亚尔美尼亚[2]人的民族自大主义。……并没有一定的政治纲领,而只有许多不同的政治想望混而为一的化合物——土耳其初生的资产阶级的实际要求。 “少年土耳其”派的社会成分是怎样的呢?“少年土耳其”派是代表土耳其资产阶级的。可是仿佛是一个历史的误会——当时的土耳其还并没有现代式的资产阶级!何以如此?这却应当从土耳其与国外资本主义的关系说起。帝国主义用极细腻的方法侵入土耳其,占领他的经济生命。最重要的方法便是外债。——埃及、波斯、中国都是如此。克里米之役[3](一八五四——一八五六俄土之战),土耳其在欧洲借了二十次外债,于是他便成了英、法、德各银行的债务者。这些国债利率都非常之重,所以等到一八七六年,单是利息一项,土耳其便要付一千四百万土耳其镑,国家收入总数不过一千八百万。破产即在目前,不得已而转利归本苟延残命,其实如此便是利上加利,担负更重(一八八一年)。不久,便成立了外国管理土耳其财政的机关“鄂托孟国债管理处”[4](Conseil administration de la Dette Publique ottomane)——好像中国的税务司似的,——土耳其的烟酒盐税、渔业税、印花税都归他管辖。国债处的收入占了土耳其国库的三分之一。外国资本主义简直渐渐把土耳其国民经济的收入,完全握入自己掌握之中。当时所谓“鄂托孟银行”简直只存一个虚名,实际上完全是法国人的,而且独占土耳其的金融权,既是国家银行,又是商业银行。至于铁道的建筑和管理权,却又完全在德国资本家手里,——所谓德意志银行(Deutsche Bank),便是总机关。每一条铁路都有所谓“基罗保证”,就是国家发行的特别债券——每一基罗密达铁道,债券上规定价值若干,如巴达铁路公司(Soci’ ètè Impèriale Ottomm e du chémin de for de Bagdad),收入国家所给“基罗保证券”,每条值一万一千法郎,而实际上每一基罗铁路仅值六千至九千法郎。这些特别债券的利息又要许多租税去担保。土耳其的工业,也大半为欧洲某几个托辣斯[5]所垄断,如烟业完全归法国公司“Begie de Tabacs”所独占;叙利亚丝业实际上为里昂几个丝茧公司所垄断;棉业发展得很快,不久便集中于希腊工厂家之手,一部分为德国公司“Deutsche Levante inische Baumwoll en geschäft”所占有;葛腊克黎(Geraklee)的煤矿是德国公司的财产,荷北(Hope)[6]的铜矿为德国工厂家所独占……并且,土耳其和列强订的条约,使土耳其丧失规定任何专卖之权及增加关税率之权,——亦是协定关税制度。 外国资本家在土耳其有绝对的贸易自由,土耳其人反而受条约的束缚。土耳其财政部屡次想求列强批准增高输出税(从百分之十一增至百分之十五),可是直到欧战,始终没有成功。外国人呢,差不多绝对不纳租税;就是国内税则,不得外国政府同意,对于外国人也是不能生效力的。土耳其资本主义化了;可是土耳其在这种经济侵略之下,自己的工业资产阶级决无发生之可能,一切资产阶级的民权运动当然亦是如此。三十三年的英、美、德、苏丹的统治,极端的专制更是一个助缘:全国布满五万侦探,“自由”、“权利”、“联合”等字眼都被禁止;赂买威吓,无所不用其极,不用说普通的人,便是鼎鼎大名的政治家“《Ikoam》”报主笔亚黎基马尔(Ali Kemal)[7]都被政府收买;对于异族亚尔美尼亚人等施以残暴的敲打或屠杀——当时的政治统治是如此。不但政治有这些阻碍,经济上也是如此:畸形的病态的苏丹有许多迷信,禁止建筑电话、电灯、电报以及采取地下的矿物,甚至于命令没收输入的机器——因为他怕这些东西都变成暗杀他的工具(很象满清贵族)。这种情状之下,工业资产阶级当然不能发展;可是,甚至于商业资产阶级都没有,这不是更奇怪的事吗? 普通总有一种唯心论的解释,说土耳其人天性不喜欢商业,《可兰法典》又有种种限制商业的条文,因此,对外贸易完全在欧洲人手里,国内商业又大半属于基督教徒的土耳其国民——亚尔美尼亚族、希腊族等等。其实这完全不对。最主要的原因是国内市场之衰落。因为租税制度的苛刻,乡村人民简直没有购买力。田税向来是所谓什一税(Ashar),直到欧战开始时,抽取的还是物产,而不是货币,并且行的是包税制。什一税不过是一个虚名,包税人的作弊和滥用职权,使什一税变成六一税或七一税;再加其他税捐——农人一年的收获,差不多只剩三分之一是自己的。基督教徒的异族人民,却大半居住在城市里,他们不担负物产税和国家的力役,而且受欧洲列强基督教国家的保护。因此种种,基督教徒比土耳其人容易经营商业——实行那所谓“资本之最初积累”,而成商业资产阶级;这种积累资本的过程又常常是在土耳其国外进行的(如华侨)。希腊族和亚尔美尼亚族,因为民族上及宗教上的联系,往往侨居在希腊及俄国,他们在那里所积聚的资本,便输进土耳其的商业市场。一八九四——一八九五年土耳其人对于亚尔美尼亚人的大屠杀之后,昂纳托列亚[8]地方发现了土耳其资产阶级,可是数量上这一资产阶级实在微弱得很。 土耳其既没有工业及商业的资产阶级,便亦不会有乡村的所谓贵族的资产阶级(即资产阶级化的地主——封建与资本制度之间的过渡阶级);况且,摩罕默德第二[9]时,王权统一的过程十分激烈:贵族大都被杀,田地早已没收,所以土耳其已经早已没有贵族及阀阅制度。固然,地主制度曾经复活,可是已经受一尊的苏丹的限制:田地享有权每次只凭钦赐特权二十年——苏丹随时可以收回。因此,新的地主与田地关系少而与官职的关系多;他们的田地都不是自己经营的,而是出租给农民的。欧洲土耳其(马其顿等处)的田地制度却不同些:因为土耳其人征服东罗马时,对于东罗马人的封建制度曾经加以法律上的承认,经济生活没有起大变化,至今还保存着大地主和小地主。这种地主阶级与苏丹的关系密切,而与资产阶级的关系疏远。一九〇八年革命时,他们反对“少年土耳其”派最厉害,便是一个证据。 土耳其的社会结构简直是一个金字塔——中间抽去了几层中介阶级,只有一顶一底:最下层是农民,最高层是苏丹官僚、半封建阶级以及西欧资本家。上下两层之间,只有弱小的基督教徒资产阶级。 二、少年土耳其派及一九〇八年革命 然而土耳其国内的资本积累过程,在这种铁道矿山渐渐开发,消费方面渐渐的资产阶级化的社会里,决计不会不发现的。政治上经济上守旧力如此之强,真正的资产阶级不能产生,于是产生一种假资产阶级,代行他的使命——就是官僚阶级。国内市场既甚衰弱,又绝对不能与西来资本相竞,土耳其社会之中只有官僚阶级能实行“资本之最初积累”。官僚阶级积累资本的方法,第一便是贿赂,上下相效,简直是家常便饭。商业、工业、金融业完全在外人之手,除出官署实在也没有可以积聚资本的机关。第二便是包税制,包税人的违法作弊,各级官员的朋分陋规,都是从农民身上搜括来的汗血,甚至于中央政府的大吏也参与其事。第三便是大吏所享有的钦赐田亩,他那三四层的田租,尤其是剥削农民的工具。再则,第四,最重要的利源便是国债。每次国债成立,经手机关的官员最少得有千分之五的回扣,这已经成了一种习惯法。一九〇三年一切国债转利归本的时候,所提的“手续费”竟占全数百分之五。一切租借地及军需品的订购等,当然亦有“手续费”和明的暗的回扣。靠这些来源发财的寄生阶级,人数是极其众多,当一九〇八年革命之后,“少年土耳其”派实行减政——单是国务院里一百四十六人中,便可以去掉一百人;财政机关里裁减一千五百人。可见土耳其的官职,在资本主义初期,简直和美洲的金银、菲洲[10]的奴隶对于西欧资本主义的作用一样。土耳其国内的“做官热”的原因,便很可以明了了。 可是,真正的资产阶级亦已经有了他的根源。一切资产阶级都是从小资产阶级发展出来的。假使土耳其的资产阶级带着官僚性质,那么,真正民族资产阶级革命的动力——小资产阶级,亦带着官僚性质——智识阶级的胥吏。十九世纪之末,因社会的资本主义化,土耳其内已经发现了很多的欧化的政府机关,其中便不能没有新式的智识阶级。譬如军官和医生、电报官吏、国债管理处的簿记生及职员,以及其他欧洲式的机关或企业里的雇员。这些下级胥吏的生活状况非常之艰苦。新式胥吏常常受侦探的监视,每年军官学校的毕业生总有几个人充军到亚剌伯[11]及菲洲沙漠里去,或者直接送给军事裁判所。这种智识阶级很不容易找到职业,学校及法庭完全在回教教堂之手,新闻界又受政府严厉的监视。就是当胥吏的智识阶级的生活状况也不见得好:各官署都有世家盘踞着,位置高的都是八九十岁的老朽,各人又带着一大班亲戚私友;普通的智识阶级至多只能到第三等的位置。并且各官署欠薪欠得很久;每月只有十至十五利尔(土币名)的薪水,因此还要抵押给高利借贷的资本家,自己往往只剩得百分之六十或五十,甚至于有只剩百分之十五的。一九〇八年革命时,军队都赞成革命——亦就是因为欠饷。 “少年土耳其”派的社会成分,便是这种失业的智识阶级和半无产阶级化的胥吏阶级。实际上,“少年土耳其”派大部分是大学生,医科大学的尤其多;其次便是新军军官及军官学校的学生。一八九四年成立于巴黎的第一届的“统一进步会”的职员里,便有四个是军医学生。随后便有侨居外国的土耳其文学家及新闻记者,如摩腊德白(Murad Bey)[12]等。一九〇八年革命中的重要人物:昂佛尔(Enver)[13]及尼亚齐(Niazi)[14]是少年军官;塔腊亚德(Talait)[15]是电报局的官吏……没有一个地主或资本家,甚至于一个商人都没有。“少年土耳其”派的社会成分是如此。所以一九〇八年的革命及随后的四次政变(一九〇八——一九一三)纯粹是军事暴乱(Pronunciamento),而没有普通的群众运动。固然不错,一九〇八年时昂佛尔及尼亚齐很受一部分农民的拥戴,然而只限于马其顿一带的回教徒。昂纳托利亚[16]的农民,简直一直睡到欧战终了。至于马其顿的基督教徒,那却是尼亚齐的日记上说得好:“他们跟着革命,无非是为着将来担心,因为现在没有出路。” 基督教徒的资产阶级曾经经过一时的革命热潮,在一九〇七年的时候,当时有过一次巴黎大会,联合了土耳其十三个革命团体,其中包括“少年土耳其”派、马其顿派及达师纳克察康[17]派等;可是革命之后,这基督教徒的资产阶级很决绝的转到反对“少年土耳其”派的方面去,成立了许多对抗“少年土耳其”的党派,如自由与和谐会(Hurrieive Ittiliaf)等,有时简直和帝制派合作。至于地主和世阀,那就简直实行武装反抗“少年土耳其”派。 “少年土耳其”派的这种社会成分对于我们丝毫没有什么可怪的——本来差不多是纯粹的小资产阶级竭力想取得政权,以便于自己的经济上的发展和政治上的统治。 三、欧战前少年土耳其派政府之民族政策 “少年土耳其”派的组织成分及社会根性既是如此,他的革命事业也就自然而然成一种大土耳其主义——鄂托曼主义[18]、回教式的军国主义。民族问题上,“少年土耳其”派和帝制派并无何等区别;统一进步党的发起人纳齐摩(Nazim)博士说:“只要雅典或是苏菲亚[19]地方没有人来宣传,我们可以给真正的自由;那时你们可以看见:——我们就很容易同化一切希腊人、阿剌伯人等,而造成一个整个儿的土耳其民族,言语文字完全相同;而他们(希腊人等)自己也要很愿意的欢迎我们这种意思呢。”(参照中国国民党以前的五族同化论) “少年土耳其”派执政的时候,竭力实行这一民族政策。其实土耳其的民族问题非常之复杂,不容易解决。根本原因便在于:除昂纳托利亚地方以外,其余各区的土耳其族都是少数;——阿剌伯、美莎伯达美亚[20]、苦尔其斯坦[21]、亚尔美尼亚地方,所有的土耳其人只是很少数的官僚兵卒,和当地的居民不相融洽的。而且土耳其人比那些异族的文化程度都低。这些地方的人看着土耳其人终究是征服者。所以他们的分权主义是很自然的现象,他们要求行政上的自治,以至于政治上的独立。帝国主义的列强,便利用这些,煽动小民族反对土耳其,其实也想瓜分土耳其。 法国对于叙利亚特别用功夫——他和叙利亚从十字军东征时起便已经有商业关系。法国每每以保护东方天主教徒为名实行侵略。天主教堂便是宣传法国言语及文化地方,每次政潮他们总在暗中指使;天主教堂上总插着法国国旗,教堂里礼拜的时候法国领事总占上宾之座。而且在一八六一——一八六二年法国借口基督教徒的被殴,占领黎房(Livan),宣布黎房是自治区,以基督教徒为总督,受列强的监察,当然第一便是法国。 当时的英俄,对于亚尔美尼亚亦是如此。英国利用新教徒,暗中允许亚尔美尼亚独立;可是苏丹割地供献之后(吉普尔岛)[22],马上便食前言,所谓帮助独立,绝对没有再提。俄皇政府也和英国竞争。然而他们的独立口号——帝国主义的阴谋,纯粹是哄骗弱小民族的,因为列强资产阶级的利益,根本上与弱小民族相反,不过一时的利用,比不得各国劳动平民自由联合的要求,确有互助的经济基础。 “少年土耳其”派却因此矫枉过正,竭力遏制民族解放运动,根本否认他们的自由;因此,土耳其的各民族更容易受列强奸狡的宣传。土耳其国内的各种革命流派,也因此早就自相冲突起来。 “少年土耳其”派的这种政策,纯粹是他资产阶级的根性。基督教徒既然大半是城市居民,而且垄断国内的商业市场,“少年土耳其”派执政之后,便首先剥夺苏丹所谕允的一切城市居民的特权;以前基督教徒不必服兵役,只要多纳一种力役税,如今便要他们实行军事义务,可是,又剥夺他们当军官的权利。小民族的反抗,三次都受“少年土耳其”派政府的惩罚(最后一次是一九一四——一九一五年对于亚尔美尼亚人的残杀)。这种政策的目标,无非是要造成一整个儿的土耳其帝国——甚至于竭力禁止小民族学习自己的言语文字,——这种大帝国便是土耳其资本主义发展所急需的。 大土耳其主义的宣传亦便根据于此。他们的理论:要从叙利亚到白史海尔[23],从俄国复尔嘉河[24]到地中海,建筑一邱尔民族(土耳其)的大联合。其实,有些地方早已成异族经济的基础,他们却想生生的把土耳其资本主义强纳进去。 四、少年土耳其派之社会政策 社会问题上“少年土耳其”派根本上是极反动的。革命以前,“少年土耳其”派里便分了两派:一派是政治上的自由主义派;一派是狭义民族主义的守旧派。守旧派的首领在国外是黎若(Risa)[25],在国内是纳齐摩博士——实际上是统一进步会的中坚。他们看见俄国一九〇五年革命的经验,吓得不敢谈起私有制度的变更,“革命只是政治的,千万不可以变成社会的。”“少年土耳其”派得到政权之后,果然,立刻便竭力否认土耳其有社会问题。就只农地问题上在马其顿地方稍微有些改良,还是利于地主的;再则,便是欧战开始的时候,颁布了几条法律——允许法人公团享有田地和定了估定地价的规例。除此以外,什么社会问题都不准讨论。社会主义者符腊霍夫(Vlahov)在第一届国会提出扩大农民享用田地权的议案时,内务总长声明这个问题不能讨论——因为《可兰法典》禁止干涉地主与农民的关系。这种反动意见常常得国会全院的赞同,不问议员中平时的派别。 劳动问题上,“少年土耳其”派的反动性亦是如此。当一九〇八年革命的时候,史汤蒲勒[26]及史美尔纳等地方的工人都行同盟抵制及同盟罢工,反对西欧资本家和苏丹,赞助“少年土耳其”派的革命。可是,“少年土耳其”派达到了自己的目的之后,便将以前和工人及手工业者的一些儿关系完全断绝;一方面根于他们资产阶级的天性,别方面受外国资本家的逼迫教唆,对于工人简直大施虐政;第一届国会里便通过禁止工会的法律。随后一切罢工,都受镇压,简直拘捕罢工首领,用军警屠杀工人。 农民问题上,他们既然不能除地主制的恶弊,劳工问题上他们又压迫工人;“少年土耳其”派的资产阶级性已经显然可见。他们设立了国家信用银行,许多官商合办的公司,大大发展投机事业。土耳其的军国主义,革命之后日益加厉(军费占国家预算百分之三十七),亦仍旧是因为积聚资本的来源,在于滥借外债和购办军需中的回扣及贿赂。此外,虚额领饷亦是军人资本主义化的一种原因。 “少年土耳其”派既然只代表土耳其的幼稚资产阶级,实行反动的狭义的民族自大主义,镇压基督教徒的资产阶级和农民及工人,他们便不得不与反动势力的回教的神权阶级合作。于是发现所谓大回教主义——真是民族自大主义的好工具,亦就是军国主义的护身符。君士坦丁重新出现“回教统一会”、“大回教主义会”等,四处派传教师到印度、菲洲去宣传,鼓动民族的宗教的恶感,酿成殴打屠杀异族人的种种惨剧。 五、欧战后土耳其之国民革命及其政党 欧洲大战之后,统一进步党(少年土耳其)已经消灭了;他们的首领都逃亡外国,而普通党员却融化成了国民党(Nationalisfm)。国民党的社会成分是甚么呢?——他的资产阶级性是明显的。 一九〇八年的革命已经是土耳其资产阶级的兴起。革命之后,资产阶级的社会基础又稳固了些,一班胥吏式的智识阶级都围绕着他们。欧洲大战中,土耳其一方面与西欧各国隔绝工商业的关系,别方面军需的购买运输又大大的增多;土耳其的工业家及大商人,都在澈底的铲除希腊及亚尔美尼亚人的资产阶级的势力,——所以他们,土耳其的资产阶级,已经得到很巩固的经济基础。 欧战四年中,土耳其资产阶级所接触的只是德奥资产阶级。可是德奥资本家所经营的,纯粹的吸收原料和运输军需品的勾当。所以德国人在小亚细亚大发展其煤矿和煤油矿,建筑罢葛达德铁路[27]——纯粹为军事用的,其余便是兵工厂等。德奥的军国主义化,使土耳其对于他们不成其为一种销售工业品的市场,而只是军需品之制造及取纳的场所;于是土耳其自己的工业便得着发展的极好机会。譬如纱织、制履、家具、衣服等小工业都有相当的发达。虽然战事对于经济的恶影响也曾波及土耳其国内,资本缺乏、技术程度很低,——然而“少年土耳其”派政府的保护关税政策,已因欧战而得施行;这期间土耳其资产阶级的发展是无可疑议的。总之,土耳其本国工业的发达,商业机关的扩大,为政府经营食粮及购办军需——凡此一切都是资产阶级发生的原因。 农业方面亦是如此;战前土耳其的大农业不能发展,因为有美国和俄国的食粮输入,竞争太剧烈。战事一开,大农地主便独占了国内市场。同时,因为牲畜的减少及租税的加重,小农及中农都逐渐无产阶级化,而田地便集中到盘剥重利的富豪或地主手里去。于是发生一种资产阶级化的地主——富农,贩买食粮的大商人,大半是包办军饷的。 塞佛尔和约[28]重新使西欧资本在土耳其取得霸权,而且使土耳其的亚尔美尼亚及希腊人做他们的商业代理人。自然,这种政策要引起刚刚巩固的土耳其资产阶级的大反抗。战后发现的土耳其国民大会及昂戈尔会议[29]的代表,商人占百分之四十七,胥吏式的智识阶级占百分之二十,回教师占百分之三十,半无产阶级的份子占百分之二。他的资产阶级面目是很明显的。 可是,他这种成分,也就是土耳其国民运动政治上散乱不定的原因。昂纳托利亚地方到处都组织“民权保障委员会”,确实是强有力的机关,而且是资产阶级独裁制的机关,联合社会上某几种阶级。这种国民运动,还绝对不成其为政党,不过是许多纯粹资产阶级的政团的暂时的结合。 国民运动的首领基马尔[30]将军常常说:“分成党派是危亡的先兆。”——他唯恐内部起政治上的分化。然而民权保障会里包含着商业资产阶级、农业贵族和神权阶级——已经含孕各种不同的利益和互相冲突的政治倾向。 土耳其国民运动的开始,他的政治上的方针其实和“少年土耳其”派差不多的温和。《世界裁判前之土耳其》一书(La Turquie devant le Trilbunal Mondial),可以代表国民运动派的政纲,他说:“少年土耳其派同化小民族的政策是很正当的;不过少年土耳其派太不接近小民族;同化政策只要有极宽泛的自由主义与之相伴而行。”对外政策方面,国民运动派最早也是很温和的。——他们想美国帮助,“主持正谊”。直到君士坦丁国会解散之后,要引起民众实力的自卫,国民运动派方才开始左倾。 国民运动的领袖常常说赶紧要改良民生,甚至于说到社会革命。报纸上往往论“民权保障会”是和俄国苏维埃相同的。他们并且竭力联络小资产阶级的社会主义派,如“绿军”及“哈勒絮摩腊”等团体。(“绿军”和“哈勒絮摩腊”其实是一个团体:前一个仿佛是社会党,后一个是他在国民大会里的一系(traction)——大都是农民、手工业者及智识阶级。) 哈勒党虽然主张改良劳动人民的生活状况,然而决不是社会党。他们是纯粹的民族主义者,甚至于是帝制主义者,——因为他们与回教及苏丹制有着密切的关系,他们的首领便是著名的大回教主义者汉都拉·苏白希(Hamdulla Sybhy)[31]。可是他们的党纲却能把大回教主义、狭义的民族主义和民主主义,甚至于那自成其为一种的民生主义都混淆一起。对于社会问题,他们的观点是:“本党根本的目的——为平民服务,务求普遍平等的福利,拥护他们当得的权利。体力及智力的劳动者——农民、工人、智识阶级、手工业者、教员、胥吏及下级雇员——这些人是人类真正的服务者……”对于经济上的对外政策很有意思:“外债和租界都是侵蚀无权力无自由的平民的,简直是一条锁练(卖身契),而且使资本家的剥削得以侵害并统治平民。”政治上的纲领便是各地方民选议会,议会主席就是当地的行政官。经济政策,便是“均无贫”三个字——没有地的人,由政府颁发田地。其余的条文都是社会空想家的乌托邦。可是,最有意思的,便是这党的领袖承认这些政纲都是合于回教的旨的(因为土耳其没有孔教)。 国民运动派竭力利用哈勒党是很明显的事实;他们利用左派镇压反动的右派气焰。同时,一九二〇年土耳其共产党也成立了。国民运动派最初利用他,随后自己竭力到无产阶级中去宣传很激烈的主张,想用这个方法夺取共产党在民众里的信用。基马尔最初对于共产派十分表示好意,他写一封信给土耳其共产党首领苏白希说,“为救国起见,不能不预先防止过分激烈的要求,恐怕要损害国民的统一和对外的抵抗力(阶级斗争足以破坏国民革命)。因此,土耳其国民大会谨慎和缓地在这里实行社会革命呢。”双方策略上虽然不同,基马尔始终请共产党派代表团加入国民大会主席团;还声明自己在原则上(主义上)和政见上完全与共产党相同。不久,国民运动派竟设了一个“官办共产党”——大约是故意要破坏共产主义的信用的。官办共产党表面上说遵从第三国际的政纲,却同时承认回教亦是社会主义的根据——因为“共产主义是宗教的道德的行善主义”(因在土耳其没有孔教,否则……)。这一官办共产党的党员是政府派定的,——大半是大商人、工厂家、著作家,如摩哈埃定(Muhaedinbey)等,向来否认土耳其有社会问题的! 国民运动派对于左派——哈勒党和共产党的好意,一直到他们自己地位稳固和战胜了希腊人之后才变更的。战胜了希腊,国民运动派渐渐有和协约国妥协的趋势,便想各种方法摧残左派。一九二一年初,忽然说哈勒党谋叛,因此便解散了他。同时对于共产党也实行通缉;苏白希一家和几位重要的共产党领袖逃向西部,就此失踪,大概是被人推堕海里淹死了。 于是,所谓国民大会便日渐右倾,竟成了军政国家。据一个基马尔派的军官说:“直到如今,昂纳托利亚的民政,甚至于国民大会,都没有训练,没有纪律,大家不明白国家的公共利益。……所以基马尔要委任强有力的军人(菲夫齐)做昂戈尔国务会议的主席。” 国民运动派原来的社会主义,改善民生主义,到此便不谈了;仍旧又回到大土耳其主义和大回教主义去了。这是因为“少年土耳其”派又重新活动起来;当初昂戈尔地方不许他们居住,可是各省及乡间他们都有极大的宣传;等到一九二二年春天,内阁改组,“少年土耳其”派居然在内阁里得了四把总长交椅。 民权保障会本是自下而上地发生的,现在都消灭了,却变了军政独裁的统治;最初很模糊的民族主义与革命的社会主义相混淆的口号,如今也抛弃了,却变成了纯粹资产阶级的党纲。——战胜希腊及统一土耳其时的国民大会政府的性质,便是这样。 六 昂戈尔国民大会政府的政策,照上面的情形看来,决不会是很果决的、很一贯的。固然,国民大会曾经有没收回教教堂的田地、铁路国有、普及教育等的政纲。然而实际上国民大会的立法,仅仅决定了:叛国罪的意义及惩罚、国民卫生条例、禁酒条例、赦免法以及取消或否认君士坦丁政府的行动等的法令。至于真正的社会政策,可以说丝毫没有——虽然关于这一项的法令多至三百八十种。 土耳其国民政府已经经过了两个时期——就是上一节所叙由左倾而右倾的过程。 旧时代的土耳其政制本来太集权,而且官僚制度的流弊太多。国民政府初兴时,便首先打破这个集权制(一九二〇年)。国家组织以乡村为单位;每村选一民权保障会,这村委员会以次递选上去,直到国民大会的主席团。各级委员会在自己区域内完全有统治权,同时服从上级委员会。土耳其人每每喜欢拿民权保障会和俄国的苏维埃相比拟,殊不知道,苏维埃选举有产业关系——工厂选举或工会选举;而且俄国的召回权完全属之于选民。 等到国民运动派的地位稳固了之后,这种革命式的政制,简直渐渐的消灭,官僚制度又复兴起来。一九二一年一月里在国民大会通过的根本法,限制各级委员会的职权,对外政策、国家经济、内务、军事全都归中央直辖;而且各省长官也由中央委任;再加上中央监察官制——简直是一个完完全全的集权的官僚制度。这便到了国民政府的第二期。 政制改变之后,地方上的政权完全到了资产阶级之手——富豪巨商反成了“国民运动”的中坚。最高的立法权及行政权完全归之于国民大会,“根本法”上说明只有国民大会能制定法律、改革政治,而且必须“根据《可兰法典》及民法,以时代潮流及民众生活为标准。”国民大会每两年选举一次;选出后再由国民大会选举内阁。 土耳其现时的财政,仍旧是很窘。——战前每年有亏,因此借了不少外债。国家的经常收入,有:什一税、地税、牲畜税、所得税等。军役税曾经废除过,现在又恢复起来,只利于资产阶级罢了。什一税的包税制也曾废除。——国民大会曾经把这一种定作地方税,归下级民权保障会管理,可是不久又恢复了原状。其次,便是关税,——收入却很多,对外贸易的输入税率定得很高,——这是因为参加欧战的原故——税则大约是值百抽三十。至于特别收入,就是赔款和爱国捐。国家支出的现状,可以看一九二一年国民大会上通过的预算表:   海陆军的军费几占全部预算之一半,——防御帝国主义的进攻时,固然也不能不如此;可是宪兵及警察费也三倍于教育费,其余各部所得更少,简直不能有丝毫发展。 经济政策方面,国民大会竟能禁止外货的输入——只准原料、机器及半制品输入,土耳其资产阶级因此得独占国内市场。对于农民的租税,却丝毫没有减轻,——至于农地问题更没有能解决。 土耳其的农地问题(agrarian question)是很奇怪的,——“少年土耳其”派和“国民运动”派都说土耳其没有农地问题;“差不多已经是共产主义了”!亚洲土耳其总共有一,八〇〇,〇〇〇平方基罗米突田地,其中只有八,〇〇〇,〇〇〇平方基罗米突是已经开垦的。——只有十分之一[32]。可是,荒地虽如此之多,农民却尽着做人家的佃户,做国家的佃户。国有田地非常之多,私有田地确是很少,尤其没有大地主。然而:一则国家(政府)对于农民的关系简直和农奴制差不多——力役、物产税、额外征收,都是农民负担的;而田地的移让、承继,甚至于耕种使用,都很受限制。二则农地立法上并没有断绝产生大地主的可能,至少可以由富豪承租国家田地——现在已经有这样的现象了。至于小农所使用的田地,却都随时可以受政府的剥夺的。欧洲大战,英希的武力干涉,使农民丧失了不少牲畜和农具,完全用于军事;农民大半无力继续经营自己的经济,——于是,失地失业的农民一天一天的多出来;佃户多而小地主少,也是因此。 最高国民大会曾经下了一个“自由垦殖令”——没有人种的田地,农民得自由使用,不用出钱给田主;法律上不动产的规定也变更了些;贫农得无代价的砍取林木等的法令也颁了好几种。然而这不是积极的解决农地问题,却是消极的避开他。同时,牲畜税增加了五倍;印花税以及其他间接税,增加了三倍,——农民生活状况的恶化是显而易见的。 土耳其以一“半自然经济及半神权制度”的国家而不得不行资产阶级的革命,——当然,这种文化程度落后的资产阶级不会解决社会问题,以巩固国民革命的胜利。 一九二二年土耳其战胜希腊之后,土耳其国民运动派的资产阶级性便完全表露出来了。国民大会政府若要巩固国民革命的胜利,必须有赞助劳动阶级的勇气,不然呢,他和帝国主义妥协而牺牲民族及平民利益的时候快到了。 此篇根据克略仁(Kriajin)一九二三年初发表的一篇文章做的——原文登在《新东方》第三期上。——土耳其战胜希腊之后的政治变化,因没有材料,所以未及详论。 原载1924年12月20日《新青年》季刊第四期 署名:瞿秋白 注释 [1]少年土耳其党,今译青年土耳其党,又称统一进步党、统一进步协会。1889年成立于伊斯坦布尔。 [2]亚尔美尼亚人,今译亚美尼亚,俄国少数民族之一,主要分布在外高加索中南部,也有部分散居在土耳其境内。 [3]克里米之役,今译克里米亚之役,亦称东方战争。1853—1856年俄国与英国、法国、土耳其、撒丁联军之间的战争,因主要战场在克里米亚而得名。 [4]鄂托孟国债管理处,今译奥斯曼国债管理处,实际上是英、法、德等债权国管理土耳其财政的机关。 [5]托辣斯,今译托拉斯。 [6]荷北,今译霍帕。土耳其东部港口城市。 [7]亚黎基马尔,今译阿里·基马尔(Ali kemal),土耳其政治家,当时任Ikoam报主笔。 [8]昂纳托列亚,今译安纳托利亚,地区名。大体上相当于土耳其的亚洲部分。 [9]摩罕默德第二,今译穆罕默德二世(MuhammadⅡ,约1430—1481),土耳其苏丹、奥斯曼帝国的建立者。 [10]菲洲,今称非洲。 [11]亚剌伯,今称阿拉伯。 [12]摩腊德白,今译摩拉德贝伊(Murad Bey,1853—1912),土耳其资产阶级革命时期的宣传家,青年土耳其党领导人之一。 [13]昂佛尔,今译恩维尔(Enver Pasha,1881—1922),土耳其军官、青年土耳其党领导人之一。 [14]尼亚齐,今译尼雅吉(Niazi),原为土耳其军官,1908年率部起义,反对土耳其苏丹的统治。 [15]塔腊亚德,今译塔拉特(Talat Pasha,1872—1921),早年任邮电局官员,后成为青年土耳其党领导人。1913—1918年为青年土耳其党政府“三执政”之一。1921年在柏林被暗杀。 [16]昂纳托利亚,见本文注⑧。 [17]达师纳克察康派,今译达什纳克派或培希纳格会,土耳其亚美尼亚资产阶级民主主义政党。1907年并入统一进步党。 [18]鄂托曼主义,今译奥斯曼主义,亦称泛突厥主义。泛突厥主义宣扬土耳其资产阶级地主集团的沙文主义思想,认为土耳其应当统治一切操突厥语的民族。第一次世界大战期间它曾广为传播。 [19]苏菲亚,今译索非亚,保加利亚首都。位于索非亚盆地南部。 [20]美莎伯达美亚,今译美索不达米亚。伊拉克底格里斯与幼发拉底两河的中下游地区。 [21]苦尔其斯坦,今译土耳其斯坦,中亚古城之一,位于锡尔河下游、苏联哈萨克南部地区。 [22]吉普尔岛,今译塞浦路斯岛。 [23]白史海尔,今译巴什基尔。现在苏联乌拉尔山南段西坡及卡马河支流别拉亚河流域。 [24]复尔嘉河,今译伏尔加河。 [25]黎若,今译里扎或李萨(Ahmed Risa Bey,1859—1930),青年土耳其党内的守旧反对派,实证主义者。曾在巴黎主持出版《梅什韦雷特》半月刊。 [26]史汤蒲勒,今译伊斯坦布尔,土耳其最大的港口城市和工商业中心。 [27]罢葛、达德铁路,今译巴格达铁路。 [28]塞佛尔和约,今译色佛尔和约,又译“塞夫勒条约”。1920年8月10日,土耳其同协约国在法国巴黎附近塞夫勒签署的和约。条约签订后,因土耳其人民的反抗未能实施。后为《洛桑条约》所代替。 [29]昂格尔会议,今译安卡拉会议,即土耳其大国民会议。1920年4月在安卡拉召开,决定建立土耳其国民政府,由基马尔担任临时总统兼国民军总司令。 [30]基马尔(Mustafa Kemal Atatürk,1881—1938),一译凯末尔。土耳其民族解放运动领袖、土耳其共和国第一任总统。 [31]汉都拉·苏白希,今译穆斯塔法·苏布希(Mustàfa Subhi,1882—1921),土耳其共产党创始人和领导者之一。 [32]按10分之1计算,前面的数字有误。 (1)本文收入作者自编论文集时各节都加了小标题(缺第六节标题),个别地方有修改。 |

| 虚阁网(Xuges.com) |

| 上一页 回目录 回首页 下一页 |