| 虚阁网 > 瞿秋白 > 瞿秋白文集② | 上页 下页 |

| 现代文明的问题与社会主义 |

|

|

|

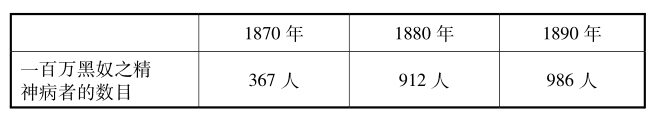

现代文明的问题与社会主义(1)(一九二三年十一月八日) 一 礼教之邦的中国遇着西方的物质文明便澈底的动摇,万里长城早已失去威权,闭关自守也就不可能了。虽然,上海固然天天有机器进口,京沪、汉湘、奉直之间固然天天有火车来往,乡间的纺纱机固然一天一天的少下去,平民人家的豆油灯盏固然一天一天的暗下去;不但二三十年前洋场上的“轧妍头”早已经会审公堂的默认,就是现今清高的士族女儿“跟人逃走”的也算不了什么事。 然而,中国的士大夫却始终不服这口气,还尽着嚷东方的精神文明,要想和西方的物质文明相对抗。这一问题在中国思想史上显然有极大的价值。我愿意来试一试,做第一步的根本的研究。——且先说明“文明”的本质,暂时不涉及什么东和西。 文明(civilization)是人类劳动的创造。原始时代的人初向自然进攻,便制成极粗的工具,如石斧以至于弓箭,那时便是技术的开始,亦就是文明的开始。当时若说不要这种文明,便是愿意葬身虎腹或是活活饿死。可是既有制作工具的技术,便精益求精,技术的范围也日益扩大,——“顺流而下”是生物求生的趋势,轻易阻遏不得。仍旧要等技术自身的发展超过一定的限度,社会里才不期然而然又有转移文明的新活力发现。因为:(一)石斧弓箭的制作方法可以被少数人专利,——草昧时代的技术往往是偶然无意之中碰到的,首先发明的人可以垄断“世授”甚至于托之于神话,譬如中国行会里各行的祖师之类,便是这种遗迹;(二)因此,社会里发生了组织的分工,有所谓酋长、巫祝、儒牧等人,那技术文明原本是发展社会进化的,到此反成阻滞社会进化的赘疣。——于是受治与治者之间便各有非常明显的对于文明的不同态度。不但如此,技术若受外缘的影响,——如地理的关系,民族之间的接触等,——发展得分外快,那时社会经济的激变能令受治者一面受新技术的训练而强盛,一面渐占社会里举足可以轻重的地位,于是突出当时旧社会关系的范围,而创造新文明。此际冲突剧烈,演出革命的现象,若竟毁坏旧文明的小部分,那亦是必然的结果,或者还是创造新文明的必要的条件。 世界的文明,经过儒牧、神甫而达智识阶级,从石斧、弓箭至飞机、潜艇,一般的是技术上的职员,一般的是克服自然的利器,然而人对他们的态度却可以大异而特异。这正是因为上述的种种变化原因。人类有工具而营共同生活,是文明的开始;因有文明而阶级分化,于是共同生活不得和谐,——亦就是文明的末日。可是,实际上说来,文明并无末日,受治阶级正要夺取此文明以为利器而创造新文明,——那不过是治者阶级的末日罢了。法国革命前后,中世纪末,处处都曾经过这种斗争,资产阶级的新文明便代封建制度的旧文明而兴起了;然而并不曾因为贵族曾经住房屋穿衣服,新兴的第三阶级便毁尽了房屋,撕尽了衣服。俄国革命之后,世界的无产阶级文明的创造已经开始,亦并不曾因为资产阶级用电灯,便把电灯打破……可见文明仅仅是人对于自然的威权,运用这威权的人不同,文明的内容亦随之而变易;至于文明本身,始终是生物的人类所必需的。只有垂死时的治者阶级,觉得进步可怕,——可以危及旧社会关系,所以才高呼“向后转”,还要自命为精神文明。其实精神文明是物质文明的副产。譬如说,现在的自由恋爱运动还可以说是某某人提倡出来的,那早于自由恋爱的“轧妍头运动”却是“洋场”的自然结果;礼教式的文明难道一定要等陈独秀、胡适之的《新青年》[1]才倒? 因此可见,对于现代的文明——技术文明,明明是增加人类威权的文明,却有反抗派(opposition),而且可以分两派:一,便是古旧的垂死的阶级,吆唱着“向后转”的;二,便是更新的阶级,不能享受文明而想导此文明更进一步的。 二 现在且就这技术文明的本质推论。所谓西方的物质文明,实际上说来与东方文明毫无区别:中国的舟车宫室与西方的电灯电话只有数量程度上的不同,一般的都是征服自然和增高人类权力的利器。可是,封建制度或宗法制度的文明与资产阶级的文明相较,却有内容的不同:——前者神秘的份数多,后者科学的份数多。现代的资产阶级的科学文明比封建宗法时代的文明,有一特异之点:就是思想上不承认君权,神权,父权,师权——中国的所谓“天地君亲师”一概扫除;学术已非“祖传”或“神授”,而是理智的逻辑的;技术亦就不专赖熟练或天才,而渐重原理。具体的说,便是:不要《黄帝内经》[2]和《汤头歌诀》[3],而要生理学、病理学、药品化学和医术。所以科学文明很有民权主义的性质。人人都有发明真理之权,只要你有这本领,——完全是个人的自由。然而,事实上因人与人之间的关系反因此新文明的影响而更不平等,所以思想上的民权几乎等于纸上谈兵,——科学使人享法律上的平等而消失事实上平等的可能,科学文明使人类社会的阶级分划得更清楚。于是人对自然的威权愈大,治者阶级对受治阶级的威权亦愈大,——受治阶级就不得不求利用科学文明以打破旧社会制度,使封建社会的神秘性完全扫净,将资产阶级的科学性引导到底,澈底显露那艺术性的文明。然而这还是后话。如今言归正传,只要说明:对于物质文明,现代的受治阶级——无产阶级亦取反对的态度,不过与贵族阶级大不相同。 物质文明是技术,科学仅仅是从技术里抽象而得的总原理。技术有神秘性便是封建时代的文明,技术有科学性便是资产阶级的文明,技术更进而有艺术性便是无产阶级的文明。然而统此三期的技术文明究竟是什么性质?——我且概括而论,单就客观论断。 三 对于技术文明可以有两种绝对不同互相反对的观点。 一种便是以为技术的进步渐渐将人类从残酷的自然威权之下解放出来,使人更强健更能干而且更幸福,——无条件的承认是如此。别一种观点却恰恰与此相反。 中国的老子便说:“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋田猎令人心发狂。”“民多利器,国家滋昏;人多技巧,奇物滋起。”显然是反对物质方面的发展的。 基督亦说:“吃什么,喝什么,穿什么?——你们都用不着关心,用不着问;——不要想那明天。”(《马太》第四章) 罗马的古文学家亦非常之厌恶城市文明,说城市是奢侈纵恣,万恶之渊薮,而歌颂农村生活的简朴。(华龙Varron[4]) 十八世纪,真正的城市方才开始发展的时候,英国文学思想便有一派反对。然而最激烈的要算卢梭[5]——《论科学之影响于风俗》(一七五〇年)。卢梭不但指斥文明的过分和畸态,并且根本的反对文化。“我们的心灵,随着科学艺术的进步而日益堕落……奢侈、荒嬉、奴性都是我们应受的罪,因为我们只想逃出无知无识的乐园。其实那才是我们永久的贤德所生之地。” 虽然后来卢梭自己竭力减轻这种论调的词锋,说得温和些,然而从此之后欧洲文学界里便常常有很激烈的论调反对文化。譬如塞勒[6]、拜伦[7],十八世纪初的法国文学等,一直到托尔斯泰[8]。 四 二十世纪以来,物质文明发展到百病丛生。“文明问题”就已经不单在书本子上讨论,而且有无产阶级的社会主义运动实际上来求解决了。无产阶级的革命要澈底变易人类之经济、社会和文化的生活。对于技术文明的两种观点于是得一校正的机会。 虽然,社会主义的制度还没有实现,一切社会运动仅仅是趋向于社会主义的步骤,并不就是社会主义。我们还只能预测社会主义之下技术文明的发达是否更加强烈或稍稍减杀。 于是许多所谓社会主义家,理想着将来社会里既有自由的劳动,那技术文明便可以绝无障碍的发达。对于社会主义表同情的文学家,亦有许多人是这么想。譬如王尔德[9](一八九一年之《社会主义制度之下的人心》),他说将来一切非智识的可厌的劳动,危险或不洁净的劳动都由机器去做。“机器替我们进煤矿、消毒;机器替我们入轮船底,烧蒸汽锅;机器替我们扫街……做一切无味的工作。” 这种乐观主义,稚气的信仰,——差不多许多乌托邦社会主义,普通的欧美群众,尤其是智识界,都是如此想法。 然而单就这一种社会主义的理想而论,确实很有可以批评的地方。王尔德的意见不能不动摇,而且已经遇见不少驳议。 反对技术文明最急激的托尔斯泰就不赞成。俄国德聂罗莫(Teneromo)的《回忆录》上记托尔斯泰的话道:“那社会主义的运动,正对着现代文化而进行,根据于要求舒服及一切种种文化的精细技巧,实际上自己便在掘那现代文化的根,破灭那现代文化。社会主义家忘记了:假使他们的希望达到,一切机器和工厂完全没收,都变成集合主义的生产组织,——那时便可以知道,这种电汽文化两三天内便完全破灭了。——那些最要紧的工作,本来是文化的根据,现在却没有人愿意去做了。——谁也不愿意去掘煤。自由的劳动者,既没有鞭策,又不愁冻饿,何必爬到四五十丈深的矿坑里去受罪,那里又危险又气闷;他们决不愿意去掘煤了。可是黑黝黝的煤,正是这黑色文化的黑心。”所以托尔斯泰的结论便是:“不是简直不要那文化,便是仍旧要用鞭策。” 托尔斯泰的论调确是反对那纯粹技术派的,绝无条件的承认物质文明的社会主义之劲敌。比中国的东方文化派[10]的学者,如梁启超、梁漱溟[11]、章士钊[12]、张君劢先生之流澈底得多,我们且看一看他们所攻击的是什么? 五 技术和机器,说是能解放人类于自然威权之下。这话不错,然而他不能调节人与人之间的关系。资本主义时代的科学尤其只用在人与自然之间的技术上,而不肯用到或不肯完全用到人与人之间的社会现象上去。技术的单独发展虽然始终要引导到社会革命后的真文化,而在最初一期确亦不免发生流弊,如托尔斯泰所指摘的。王尔德的乐观主义是根据于资本主义式的文明,想像社会主义;托尔斯泰的悲观主义亦就根据于资本主义式的文明,攻击社会主义。 资本主义时代的科学的技术文明,究竟能否解脱人类之一切痛苦呢?——究竟能否战胜自然呢? 野蛮人裸体的生活能受酷寒盛暑而不生疾病;文明人锦绣裹着却还要病痛,若是遇着那般的酷寒盛暑,非死不可。《三国演义》上说古人动不动就是“身长丈八”,这虽是笑话,然而古时人的体格确比现代人来得粗鲁强悍,这是科学所能证明的。那时的人,——就是在欧洲十七世纪亦是如此,从小在书房里必定挨打,几千里的旅行也要步行,打仗的时候是肉搏,往往受伤之后不久便痊愈了。各国的历史,文学诗歌都可以做证据的。所以亦可以说古时人确能不受自然的束缚;现代人享有文明生活,要防御气候的变更,要缩短空间的距离都用技术,——体格反而不强健了。 现代的科学大家列赫(Wilhelm Reich)[13]教授《论人及其来源与进化》说:“人类的脑筋正是文化的黑暗方面,将来这种黑暗一定比现在发露得更利害。”他的书里引许多统计,证明英国精神病的增加和速度。美国心理病学家亦都承认城市里的精神病比乡村里多。譬如美国的黑奴,也和中国人一样,受“西方式”的物质文明影响而精神文明便大大的堕落!——请看:  不但如此,黑奴中精神病的增加正在解放之后,那时黑奴加入所谓文明生活也愈深了。 既如此,我们可以断定:单单现代式的技术发展,并不能“从残酷的自然之下解放人类”。人要避夏日和冬风,便造起伟大的建筑、房屋,制造和暖的衣服,想出新方法来烤暖住宅,并且还有所谓消毒。然而“自然”却也跟着人走,走进城市和房屋,走进那和暖便利的衣服,居然发见向来所没有的病。或者呢,人自己一天一天的脆弱,以至于灭种,——尤其是中国式的技术文明。 并且也不能说这全是困苦的经济生活所致。资本主义社会里的高等阶级,经济生活是很有保证的;然而最可怕的病症,精神病象以及生殖力的减杀,刚刚在高等阶级里发现得最多。单调的技术的科学之发展,其结果是如此。当然,此种发展决不能是社会主义的唯一的基础。 六 可是,王尔德还可以说:技术虽然不能完全解放人类于自然威权之下,至少可以减少我们对于物质生活的关心。诚然不错:——封建的贵族以至于智识阶级的贵族处于那畸形的分工制度之下,自己不关心物质生活而能从容从事于“文艺或科学”,觉得只要使天下人都能如此,便算是社会主义了。 实际上人类对于物质生活的关心并不因为技术发达而减少:——技术的发明愈多,人类的物质的需要也愈多,——如此转辗推移,永无止境。 最近二十五年来,世界的报纸上往往看见“煤的饥荒”,“纸的饥荒”,“石油的饥荒”,以及其他等等“饥荒”。不用说以前的欧洲,就是现在的中国,也还没有这类的饥荒。从前“东方文化”下的欧洲人和现在“东方文化”下的中国人并不吃纸、煤、石油等,而只吃五谷;五谷歉收方算是饥荒。然而现代的文明之下,这些纸、煤、石油等的缺乏,竟和缺乏五谷同等的重要,足以致现代社会的死命了。 或者有人说:“这是我们进步了”;其实是“我们脆弱了”。我们脆弱,所以我们格外要关心“物质生活”。不但这样“娇生惯养的”社会决不能做社会主义的理想,而且那时人类也决不能脱离物质生活的烦恼。可见技术文明未必见得一定能减少对于物质生活的关心。刚刚相反!文明人不但没有从物质生活解放出来,反而更受物质需要各方面的束缚锁系。以全社会而论,技术文明始终只能解放一部分的人。贵族受这文明的打击;在欧洲危害了他们的政权,在中国至少也危害了他们的师权(儒者),所以决然要求放弃物质文明。无产阶级遇见这一文明而生长发达,——当然亦是畸形的,受压迫的,所以要组织起来,彻底研究,并且以实际运动来调节那偏畸的病状。 七 然而无产阶级的调节决不根据于贵族式的思想,——想永逸勿劳。劳动若在圆满的社会关系之下,只能引起快感和美感,决用不着躲避。即使是扫街掘煤等的苦工,假使每日工作时间缩到极少;假使因社会革命而人类行动习于集合的组织。由此而社会的意识发达,——亦必定有人去做,何况劳动是社会组织所必需的成分。圆满的社会关系之下,人类对于技术自当精益求精,——不过已经可以不单为适应环境或改良物质生活而工作;工作的结果已经无足重轻,而工作的过程反成社会主义制度下人人的必需品了。那时可以发生“劳动的饥荒”,——闲得没事做,是天下第一件大苦事。 托尔斯泰根据贵族式的思想,要抛弃技术文明,回到草昧时代去。——因为他所认识的快感,仅仅是农村里的宗法社会;他所认识的劳动动机,仅仅是农奴背上的鞭策。实在讲起来,托尔斯泰的农村,——以至于后时的章士钊之“农村立国论”里的农村——至少要用一把锄头一把犁,那便是物质的技术文明,——他的发展不是清心寡欲论所能阻滞的;始终还是发展到资本主义而后止。贵族式的精神“文明”,譬如禅悦或者神悟(Pextase),礼教或者仪式(le rite)正是封建时代生产方法和技术内容的反映。——那时的技术是祖传的或者偶遇的,是师傅秘授的或者纯任“天工”的。庄子以庖丁解牛喻养生,列子说“人巧与造化同工”,正是这种关系。不愿用理智而愿用直觉,“及其末流”乃有张君劢之“忽而主义”:——“忽而资本主义,忽而社会主义”……以至于“至为玄妙不可测度”的人生观。 且说最极端的否认物质文明派,要求恢复“无为”的世界。即使承认无为的世界为最幸福的,亦不能于现实生活里寻到恢复他的方法。我这句话的物证便是整部的世界史。单说中国:中国没有进取的思想,没有极端提倡物质文明的学说,只有老庄以及释道的无为,可以称之为“向后转派”;此外便是孔孟和程朱[14]乃至于二十世纪的新宋学[15],可以称之为“立定派”。然而物质文明仍旧在可能的范围里进步,譬如清朝广东进贡的方法比那“一骑红尘妃子笑”[16]的唐明皇采荔子的方法就聪明得多了。而且每次发展的结果,如陈项[17]、赤眉、黄巾、黄巢、李闯[18]、洪秀全等的屠杀时,“四海之内皆狗彘也”!精神文明未必十分高尚;到那时一切无为、清净、礼教或“宋学”[19]都已失去威权。这样看来物质文明始终统辖着精神文明;最沉滞的中国式的发展尚且不见得有什么精神文明,中国社会史里始终还有一派“动”的实力——平民,庸俗的市侩乡农,不过不见得是前进的动罢了。宋学的破产遇见这种非前进派的动力尚且澈底暴露,何况现代的中国里,“最高尚有道德智识的精神文明派”自己日常的行为,刚刚与口头的议论相反,——时时刻刻在那里促进他们所反对的物质文明之发展:如买火车票,点电灯,用自来水,吃酒席,穿洋布等……反对最激烈的人自己尚且如此!新宋学当然未产而先“流”了。 至于张君劢先生说:“社会革命家告其同志曰,人事变迁,无所谓因果,视吾人之意志何如”……“一则曰行动,再则曰直接行动”……“在俄法有公产主义青年运动,有马克思主义学校,在英有劳动学校,皆本此精神而设者也。”实在教人读了不得不笑。社会主义的学校正在教育劳工青年说:“社会现象是有因果的。研究社会科学当以原因论的方法,而不当以目的论的方法。资本主义的发展,必然的引导到社会主义……”(此意他日将在《新青年》评论之) 八 从根本否认社会现象之有规律起,到相对的承认社会现象之目的论的规律性为止,——都是现代学者反对社会主义之策略。最巧妙的便是不与真正社会主义的学派辩论,譬如美国人著的经济学或者社会学,往往不提马克思主义一字,即使提也是几句闲谈便带过去了。殊不知道社会主义的科学正是澈底的以因果律应用之于社会现象,——或所谓“精神文明”的。不但封建制度文明之“玄妙不可测度”的神秘性,应当推翻;就是资产阶级文明之“仅仅限于自然现象”的科学性,也不能不扩充。科学文明假使不限于技术而推广到各方面,既能求得各方面之因果,便有创造各方面谐和的艺术、文明之可能。意志应当受智识科学的辅助,而后能锻炼出乐生奋勇的情绪(艺术);那无智识、无因果观念,近于昏睡或狂醉的意志,只能去“老僧入定”或者学李陵的“振臂一呼”[20],——而不能办什么“公产青年教育”或“马克思学校”。 其次,单纯的精神文明派的意志既然成不了社会主义,那么,仅仅技术的科学,或者所谓“科学的技术文明”之发展,是否能直达社会主义呢? 技术文明发达的结果已经说过,并不能解放人类。托尔斯泰说的也并非过分之言。可是应当知道,技术的发达一定影响到社会关系;其必然的结果固然不能使人从自然的威权之下解放出来,然而能使人与人之间的关系成一新形式。诚然不错,此种新形式中,大多数劳动平民成为无产阶级,实际上虽享受物质文明而绝对没有所谓幸福;高等社会也习于游惰而百病丛生,——人与人之间的关系既成经济的阶级制,人对自然也还不能反抗。可是,人曾经因技术的发展而研究自然现象之因果,遂能部分的征服自然;人亦应因社会关系的变易进而研究社会现象——其实亦是自然现象的一部分——之因果,那时便能克服社会现象里的“自然性”,求得各方面谐和的发展,——那时才能得真正的对于自然的解放。如此:“返于自然”(back to nature)既为自然律所限,决不可能;而进于艺术生活,却为自然律所必至,——于是就有勇猛的“意志”起而斗争。何况无产阶级受工业技术的训练而易于组织团结,习于工会式的集合主义。(社会主义之直接行动乃对妥协行动而言,并非如张君劢意中的孤注一掷。) 所以,社会主义的文明,以扩充科学的范围为起点,而进于艺术的人生,——集合的谐和的发展。社会现象既在科学的因果律范围之内,我们便可研究到将来社会:因人与人之间的关系——其实是“社会的物质”,——既受技术影响而终至于突变;则技术亦将反受其影响而移易其发展之方向,——那时当有艺术性的技术文明发现。王尔德以己度人,以现在度将来,他的认识的快感和美感,仅仅是美华安适的厅房、钢丝坐垫、电灯、电话、咖啡馆等的资产阶级生活;他所认识的劳动动机,仅只是工场和报酬。所以他以为社会主义的制度,应当使事事都由机器去做,人人都享游惰的福。 实际上呢,社会革命渐次完成改造人与人之间的关系之后,技术发展的途径便大不同了。第一,那时不用军事技术;第二,那时不用无谓的奢侈品;第三,实用的生产力大增,生产组织完全变更,——一切城市文明的积弊,可以用有规划经济政策逐步消灭。不但推翻君神父师之权,并且推翻“黄金权”。分配机关和生产机关都能渐成集合制度,世界的各区域内只要有统计调查的互相报告,——一切政府法律都可以废止,而节省现代社会所枉费的许多人力。技术的发展当然能成为各方面的,无所偏畸的;——精神文明自然也能真正改善,以至于“大同”。人生的体育、智育都可以充分的得科学之助,而尤其是社会的组织,可以时时按科学的原理而变易。——或竟如剧院的移易布景,小孩子的搬弄玩意儿,——纯粹只要求美感。小孩子或演剧家是很忙的,那股“忙劲”便可以保证社会里做工的人只嫌太多,不嫌太少。 九 社会主义颠覆现代文明的方法于思想上便是充分的发展一切科学,——思想方面的阶级斗争。社会主义的艺术文明是应当由这条路进行的;而且要人类自己的努力。历史或社会学中的有定论(le déterminisme)是客观的,并非主观的宿命论(le fatalisme),他仅仅是努力的向导。物理学家并不因为研究出电力的因果律,便应当让“雷公公和电娘娘”打死,却反而能指使这种“公公和娘娘”,使他们变成人类的奴仆。同样,社会科学中的有定论派亦并不因为发见了社会现象中的因果律,便应当听天任运的让资本主义照着资本家的心愿去发展,却反而可以在这资本主义发展的过程中决定更正确的斗争方略,所谓“知己知彼,百战百胜”。 社会主义的文明是热烈的斗争和光明的劳动所能得到的;人类什么时候能从必然世界跃入自由世界,——那时科学的技术文明便能进于艺术的技术文明。 那不但是自由的世界,而且还是正义的世界;不但是正义的世界,而且还是真美的世界! 原载1924年1月10日《东方杂志》第21卷第1期 署名:瞿秋白 注释 [1]《新青年》,见本卷第12页注②。 [2]《黄帝内经》,我国最早总结医学临床经验与论述针灸、经络、病因、病机、诊法、治则等医学原理的一部重要典籍。成书约在战国时期,现分《灵枢》、《素问》两书。 [3]《汤头歌诀》,医书,清朝汪昂编著。本书选辑中医常用方剂,用七言诗体编成歌诀二百首。包括方名、组成药物、适应症及加减法等,并附注释,说明制方意义。简明扼要,便于朗诵记忆,流传颇广。 [4]华龙,今译瓦罗(Marcus Terentius Varro,前116—前27),古罗马学者。生平著述很多,包括文学、历史、哲学、法律各门类,今仅存《拉丁语论》(残篇)及一部较完整的《论农业》。 [5]卢梭(Jean Jacques Rousseau,1712—1778),法国哲学家、作家、教育家、启蒙思想家。主要著作有《论人类不平等的起源和基础》、《新哀绿绮思》、《爱弥儿》、《社会契约论》(或译《民约论》)、《忏悔录》等。 [6]塞勒,今译雪莱(Percy Bysshe Shelley,1792—1822),英国浪漫主义诗人。著有《无神论的必然性》、《麦布女王》、《伊斯兰起义》、《解放了的普罗米修斯》、《致英国人民》、《专制魔王的化装游行》等诗篇。 [7]拜伦(George Gordon Byron,1788—1824),英国浪漫主义诗人。著有《恰尔德·哈罗德游记》、《东方叙事诗》、《曼弗雷德》、《青铜时代》、《唐璜》等。 [8]托尔斯泰,今译托尔斯泰(Лев Николаевич Толстой,1828—1920),俄国作家。主要著作有:《童年》、《少年》、《青年》、《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》等。 [9]王尔德(Oscar Wilde,1856—1900),英国唯美主义与颓废派文学家。他承认资本主义社会的不合理,但认为唯一的出路是加强审美修养,提出“为艺术而艺术”的主张,并坚持艺术不受道德的支配。著有《快乐王子》、《温德米尔夫人的扇子》、《理想的丈夫》、《莎乐美》、《陶连、格雷的画像》等。 [10]东方文化派,见本卷第25页注③。 [11]梁漱溟,1893年生,广西桂林人,北京大学教授。当时是鼓吹东方文化的代表人物之一,代表作为《东西文化及其哲学》。 [12]章士钊,见本卷第61页注⑥。 [13]列赫(Wilhelm Reich,1897—1957)奥地利精神分析学家,1928年加入德国共产党。他企图用精神分析法来解释马克思主义,受到批判。1939年去美国,设立私人精神分析研究所,以研究社会对个人抑制行动学说而知名。其主要著作有《性格的分析》、《辩证唯物主义与心理学》等。 [14]孔孟和程朱,指先秦的孔子、孟子和宋代的程颢、程颐、朱熹。 [15]20世纪的新宋学,指张君劢所鼓吹的唯心主义玄学。在“科学与玄学”之争中,张君劢声称:“若夫心为实在之说,则赖宋明理学家而其说大昌”,“诚欲求发聋振聩之药,惟在新宋学之复活。” [16]“一骑红尘妃子笑”,见杜牧《过华清宫绝句》。 [17]陈项,指陈胜、项羽,秦末农民起义领袖。 [18]李闯,指李自成,明末农民起义领袖。 [19]宋学,指宋儒程颢、程颐、朱熹一派鼓吹的客观唯心主义理学,和陆九渊一派鼓吹的主观唯心主义理学,它们都反对汉儒的考据训诂之学,而把封建的“理”——仁义、礼、智等作为宇宙的本体,所不同的是程朱学派主张“理”在心外,陆九渊学派主张心就是“理”。 [20]李陵(?—前74年),西汉武帝时为骑射都尉,率兵出击匈奴贵族。他在与匈奴单于最后决战时曾“振臂一呼”,以鼓舞将士,但终以寡不敌众,战败投降。这里是借用,说明只有单纯精神文明的意志是不能认识社会发展规律的。 (1)本文原题为《现代文明的问题与社会主义》,作者自编论文集曾改题为《现代文明的问题与共产主义》,但与文内的提法不一致,这里仍用原题。 |

| 虚阁网(Xuges.com) |

| 上一页 回目录 回首页 下一页 |